我们曾于2014年去南非、肯尼亚和毛里求斯、2015年去埃及旅行。南非的人类起源博物馆和种族博物馆、肯尼亚的马赛马拉国家公园的稀有野生动物观赏、毛里求斯秀美的海岛风光、埃及壮观的金字塔和众神宫殿给我们留下十分美好的印象。

非洲的国家中,北非的突尼斯与摩洛哥一直在我们旅行的计划单上。在罗马帝国之前就已经在贸易与航海方面十分强大的迦太基帝国、二战期间成为欧洲人逃避纳粹铁蹄的摩洛哥城市--卡萨布兰卡、混合了阿拉伯、地中海文明与撒哈拉沙漠土著居民文明的独特人文与自然景观令我们神往。

2017年12月,我们参加了众信旅行社组织的“情陷撒哈拉:摩洛哥、突尼斯13日游”。来回乘坐土耳其航空公司的航班,途中在伊斯坦布尔转机。去程中,从伊斯坦布尔转机前往突尼斯的航班起飞时出现故障,超低空飞行半个小时后折返伊斯坦布尔。遇险期间,机组人员与乘客均十分镇静,降落后的热烈掌声说明大家都意识到飞机故障的危险。尽管前后耽误了我们将近5个多小时的宝贵时间,但是能够安全降落在迦太基国际机场上,感觉很是庆幸。

在突尼斯,我们参观了世界文化遗产--突尼斯阿拉伯人居住区、伊斯兰四大圣地之一的突尼斯古都--世界文化遗产凯鲁万[注1]、地中海哈马马特湾的突尼斯重要的贸易与军事港口--被列为世界文化遗产的伊斯兰古城苏塞、在苏塞北部参观了同样被列为世界文化遗产的北非最大的古罗马斗兽场和毗邻突尼斯湾的世界文化遗产--迦太基古城遗址。此外,我们还游览了地中海沿岸的萨以德蓝白小镇。

在摩洛哥,我们参观了著名古城--世界文化遗产马拉喀什,然后驱车穿过陡峭的阿特拉斯山口,到达摩洛哥南部沙漠中的古村--世界文化遗产艾本哈渡村,之后前往摩洛哥腹部地区、大小阿特拉斯山脉之间的瓦尔扎扎特--摩洛哥电影基地参观。在撒哈拉沙漠的西北边缘地带--梅祖卡伊尔富德,我们骑乘骆驼,领略北非沙漠风光。从梅祖卡乘车约500公里北上到达摩洛哥四大古皇城之一的世界文化遗产菲斯古城参观,之后从菲斯前往曾经是毛里塔尼亚首都的古罗马北非遗址--世界文化遗产沃卢比利斯、伊斯兰古都城--世界文化遗产梅内克斯和摩洛哥首都--世界文化遗产拉巴特,最后在卡萨布兰卡结束了我们的北非之旅。

11天的时间里,我们居然光顾了11个世界文化遗产。这真是一次世界文化遗产的盛宴:历史人文覆盖了从以迦太基为代表的北非早期文明到以希腊、罗马为代表的早期地中海欧洲文明、从阿拉伯文明到欧洲列强的殖民文化的延续;自然景观则涵盖了从蓝色之海(地中海)和波涛之洋(大西洋)到崇山峻岭(阿特拉斯山脉)和广袤的沙漠(撒哈拉沙漠),迅速变幻的场景,聚集了沙漠、海滩、森林和多元文明的突尼斯与摩洛哥,如同让我们置身于五光十色的幻梦之中。

地理上,突尼斯位于非洲最北部,凸入地中海,隔突尼斯海峡与意大利西西里岛相望,扼地中海中路海运线之喉。摩洛哥位于非洲西北端,东接阿尔及利亚,南部为撒哈拉沙漠,西濒浩瀚的大西洋,北隔直布罗陀海峡与西班牙相望,扼地中海入大西洋的门户。不论是作为地中海与大西洋的通道、或是地中海与红海的通道,或是印度洋与大西洋的通道,北非的战略位置都是非常重要的,是二战的主战场之一。

历史上,非洲北部曾多次被入侵与殖民。腓尼基 (奠定了迦太基)、希腊人(主要在利比亚)、罗马人、汪达尔人、阿兰人、拜占庭、奥斯曼帝国、法国、西班牙均曾入侵并这片土地上留下印记。宗教上,阿拉伯人带入的伊斯兰教以不同的形式渗透了社会几乎所有的方面。在漫长的伊斯兰化和阿拉伯化的过程中,虽然游牧的柏柏尔人很快就皈依了伊斯兰教并帮助阿拉伯入侵者,但一直到12世纪阿尔摩哈德王朝时基督教和犹太教社群才真正缩小。今天,99%的突尼斯和摩洛哥人信奉伊斯兰教(逊尼派)。

一、从世界文化遗产看北非文明的发展历史

突尼斯共有8个世界遗产(其中一个自然遗产),我们此行参观了5个;摩洛哥共有9个世界文化遗产,我们参观了6个。尽管随团只能是走马观花,但是能够在如此短的时间里覆盖一个国家60%以上的世界文化遗产,我们相当知足。每一处世界文化遗产都饱含了曾经在这块土地上生活的民族文化因素:从最早的有撒哈拉游牧民族血统的柏柏尔人到建立迦太基城的腓尼基人(公元前11世纪~公元1世纪)、从罗马人(公元1世纪~4世纪)到汪达尔人和拜占庭人(公元5~6世纪)、从阿拉伯人(公元7~12世纪)至柏柏人统治的哈夫斯王朝(13~15世纪)、从沦为奥斯曼帝国的行省(16~18世纪)到成为西班牙及法国的保护国(19世纪),以至今天的独立国家。我们从中看到曾经的辉煌,也看到不同文明的叠加与融合。

1、迦太基遗址

迦太基遗址是突尼斯旅行必须去参观且最重要的景点。位于突尼斯城北17公里的迦太基遗址,为腓尼基人于公元前814年在濒临突尼斯湾的一座周围是平原的山上所建,其历史比罗马城还早61年。

从公元前264年起,罗马帝国为争夺西地中海的霸权,与迦太基人进行了三次布匿战争[注2],公元前146年,罗马人占领了迦太基,并火烧迦太基城数日。之后,在原址废墟上重建了这座城市,发展成为在规模上仅次于罗马城和亚历山大的第三大都城。

作为曾经是腓尼基帝国的大本营和罗马非洲行省的重建基地,迦太基还曾是汪达尔王国的首都和拜占庭在非洲的行省,数百年的辉煌造就了非洲古迦太基都市建设与城市文明的基础。这是一片汇聚并见证了不同文明(腓尼基-迦太基、罗马、早期基督和阿拉伯文明)发展的独特遗址。鉴于迦太基遗址作为非洲-罗马最辉煌的文明中心之一,及其在艺术、建筑与城市规划方面对地中海文明的传播与影响作用,联合国教科文组织将其列为世界文化遗产。

迦太基古城遗址包括卫城内大神庙、罗马城市别墅、居住区和公共设施、圆形剧场、安东尼浴池、宗教祭祀台、露天柱廊、考古博物馆和腓尼基港口。我们参观了包括比萨山顶卫城、安东尼浴池在内的迦太基古城遗址。从我们所看到的残垣断壁、雕塑精美的立柱以及街道的规划等,也可感到迦太基当时的繁荣程度,其展示的古迹应可与意大利庞贝古城相比。

建于公元145年的公共浴池的规模很大,曾是古罗马的第四大浴场。我们在残垣断壁的石块结构和大理石碎片中穿过,按照标识,可以看到有更衣室、热水游泳池、逐渐升温室、冷水室、按摩室、健身房等,浴场的用水通过60公里长的引水渡槽从山泉引入,足可见罗马人当时在洗浴方面的奢华要求。遗憾的是,导游给我们停留参观的时间非常之短,我们仅在大神庙、居住区和浴池的遗址上快速拍照后就必须离开了,未能参观迦太基考古博物馆让我们感觉损失巨大。

2、凯鲁万

位于非洲大陆最北端的凯鲁万,建于公元670年,曾是北非马格里布地区最早的重要政治、商业、宗教和文化中心,现为突尼斯第四大城市。在阿拉伯人占领突尼斯后的5个世纪里,作为阿拉伯非洲王国(Ifriqiya-Kingdom of Africa)的首都,凯鲁万见证了阿拉伯-穆斯林文明的传播与发展。公元9世纪,北非国家脱离阿拉伯帝国,建立了柏柏尔人的艾格拉卜王朝,仍定都凯鲁万,并使凯鲁万的繁荣达到极盛,成为第四大圣城。11~15世纪,哈夫斯王朝统治时期,在凯鲁万又修建数十座清真寺和宗教学校。12世纪时,凯鲁万作为政治首都的地位被突尼斯市所替代后,凯鲁万仍是马格里布地区的圣城。16世纪,凯鲁万被奥斯曼帝国占领。至今全城有100多座清真寺。鉴于凯鲁万见证了哈夫斯王朝文明的辉煌,及其在北非的宗教、文化和城市建设的重要地位和影响力,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

在凯鲁万,由阿拉伯第三次远征军统帅奥克巴本纳菲在9世纪所建的奥克巴大清真寺是被联合国教科文组织将凯鲁万列为世界文化遗产的重要原因之一,也是被阿拉伯人视为圣城的原因。(马格里布地区的阿拉伯人认为到凯鲁万7次相当于去麦加一次,但沙特等阿拉伯国家并不认同) 奥克巴大清真寺作为伊斯兰教在北非的第一座清真寺,不仅为马格里布地区的清真寺树立典范,是伊斯兰建筑艺术的结晶,而且是具有普世价值的经典建筑杰作。

站在占地9000多米的奥格巴清真寺里面,人显得十分渺小。正方形的祈祷大厅十分开阔。寺内周围三面连拱立柱长廊,共有600根花岗岩或大理石柱子,据说均来自罗马迦太基的废墟。置身其间,欣赏着罗马和阿拉伯文明融合的杰作,建筑艺术之美感和产生的神力油然而生。诺大的中心庭院和高挺的穹顶殿堂,庄严肃穆。寺内还设有宗教大学和公共图书馆。我们从一家地毯商店上到顶层,居高临下观看清真寺,更为壮观震撼。

此外,建于9世纪的三大门“清真寺”、纵横交错的古巷老街和阿格拉比德大蓄水池等,都是伊斯兰文明的见证。我们在凯鲁万还参观了建于9世纪的两个大蓄水池。当时为了解决缺水问题,艾格拉卜王朝在凯鲁万修建了15个大蓄水池,将水通过渡槽从远处引来,先在小水池沉淀,然后在大水池使用。我们观看的的大蓄水池,直径为128米,深5米,容水量6.28万立方米。今天已经弃之不用。

遗憾的是,我们未能安排在卡鲁万城内的巷子里慢慢转转。

3、苏塞及吉姆圆形斗兽场

苏塞的阿拉伯人聚集区和艾尔吉姆斗兽场都是突尼斯的世界文化遗产。我们未能参观苏塞麦地那,但是在前往苏塞途中参观了艾尔吉姆斗兽场。

建于3世纪(公元238年)的艾尔吉姆斗兽场位于突尼斯东部苏塞城与斯法克斯城之间,曾经是古代腓尼基人的吉姆城所在地和罗马城市,当时古城的人口约有3万多人。

鉴于吉姆竞技场体现了罗马帝国的强大、建筑的艺术(整个竞技场无地基、全部是石头垒砌)、吉姆小城(Thysdrus)富裕繁荣,又是目前非洲唯一的一个堪比罗马圆形竞技场的保存最完好的大型竞技场,被联合国列为世界文化遗产。

吉姆竞技场可容纳3.5万观众(罗马最大的竞技场的规模为4.3万),由此可见当时作为罗马帝国行政属国的突尼斯的规模和富裕程度(实际上,据说,罗马人在迦太基古城也建有可容纳5万人的圆形竞技场,但是已经完全被毁了。

艾尔吉姆斗兽场是相对保存最好的古罗马圆形竞技场。尽管保存完好,但是也只剩下原竞技场的五分之三。我们从厚厚石墙的走兽地下通道和拱廊穿过,想象着当年无数来自丛林的各种野兽咆哮而过,冲向斗兽场中心的场面,不寒而栗;沿阶梯登上36米高的18圈看台的坐席,居高临下俯视整个斗兽场,人与人、兽与兽、人与兽之间的残杀似乎就在眼前,而罗马统治者则以此种方式达到娱乐和享受的目的,实在残忍,谈何文明。

位于地中海哈马马特湾的苏塞是突尼斯重要的港口城市,见证了地中海地区3000年的历史。

苏塞最早由腓尼基人建于公元前11世纪。据记载,早在公元前1000年,苏塞就已经是从黎巴嫩提尔古城至西班牙之间的一个贸易货站。公元2~3世纪,罗马人占领苏塞,至今留有罗马人修建的很多坑道工事和墓穴遗迹。公元7世纪中期,阿拉伯人入侵后,在与拜占庭人交战时,将城市夷为平地,之后在废墟上重建。在阿拉伯人统治的数百年间,苏塞不仅是重要的贸易枢纽和军事港口,而且形成了以大清真寺为中心的阿拉伯人聚居区。

傍晚夕阳西下时,我们到达苏塞的艾尔甘达坞伊港口,在港口的一角欣赏落日余晖照耀下的海水、港口与游船和仿古船。

4、三个城市的阿拉伯人聚居区

此行中,我们在突尼斯和摩洛哥分别参观了被联合国教科文组织列为世界文化遗产的3个麦地那(阿拉伯人聚居区):突尼斯的麦地那、摩洛哥的马拉喀什麦地那和菲斯麦地那。麦地那是沙特阿拉伯的一个地方,与麦加和耶路撒冷一起被认为是伊斯兰教三大圣地。同时,在包括摩洛哥和突尼斯在内的伊斯兰世界,麦地那也代表阿拉伯人聚居的、结合商业、手工业和民宅三种功能的老城区(medina)。我们所参观的3个麦地那,分别建于不同的时期,呈现出不同的特点,但是都展示出中世纪阿拉伯的风貌,体现了曾经在北非统治了数百年的伊斯兰文明的延续与影响。

突尼斯市麦地那

突尼斯地处地中海航道的要冲,是欧洲与非洲之间主要的贸易港口,加之控制着一条穿越撒哈拉的主要通道,使突尼斯因拥有如此重要的战略地理优势而发展繁荣并屡遭入侵和磨难。

突尼斯城在公元前300年时曾是迦太基的前哨阵地。公元698年,阿拉伯人占领后,拆除了迦太基修建的城墙与建筑物,将居民迁至今天的老城所在地,突尼斯成为阿格拉比特王朝的重要城市。在哈夫斯王朝(13~16世纪)时期,突尼斯成为王朝的都城。由于当权者大兴土木、修建宫殿、清真寺、扩建水渠,文化方面吸收西班牙和埃及的精髓,突尼斯的发展渐渐超过该地区阿拉伯强国的其他城市(如凯鲁万),成为马格里布地区的文化中心和伊斯兰世界富庶的城市之一。16~19世纪,奥斯曼帝国统治时期,继续修建宫殿、学校和宗教建筑。

联合国教科文组织认为,突尼斯麦地那的700多处显示昔日辉煌的标志性建筑,展示了一个典型的阿拉伯-穆斯林城市的所有特点。老城现有的居住区、城市构造、时代特色建筑的完整性,构成伊斯兰世界保存最完好的原型。此外,数百年来,突尼斯老城在马格里布地区、南欧与东欧的的文化与建筑的交流与传播起到重要的影响。尤其是从10世纪以来,作为不同朝代的都市,见证了不同文明的发展,同时也提供了人类居住的典范。

然而,我们并没有在突尼斯麦地那看到太多。因飞机机械故障折返而耽误了时间,我们从机场直接赶往突尼斯老城时,已是下午5点多钟。加之是在旅游淡季的周末,老城内的大部分商店都关门了,街道上行人非常少。我们从新城与老城之间的法国门进入老城后,看到了建于11世纪的橄榄树清真寺(曾经是阿拉伯第二古老的大学),又沿着冷清的石板街道转了两圈,街道两边的房子破旧,有些已快倒塌,相信是政府没有足够的资金修复,感到有些失望。可能我们走的方向不对。法国门另一面的突尼斯新城,则一派现代城市感:林立的豪华酒店、商品琳琅满目的商店和路上车水马龙的繁华景象。

马拉喀什麦地那

马拉喀什是摩洛哥第三大城市,位于西南部的阿特拉斯山的山脚下,马拉喀什在柏柏尔语中是“神域(land of God)之意. 在阿拉伯语中,则为”红颜色“。始建于公元1070~1072年的马拉喀什,曾经是伊斯兰阿尔摩拉维德王朝[注3](1055~1047年)和阿尔摩哈德王朝(1130~1269)两个王朝的首都。12世纪时,整个马格里布地区都是由阿尔摩哈德王朝所控制,其势力范围甚至扩大至穆斯林西班牙地区。在这段时间里,摩洛哥成为黑非洲与南欧间贸易(实际是黑奴贸易)的重要通道(大规模的贩奴是从阿拉伯人,而非欧洲人开始的。)作为摩洛哥的政治、经济和文化中心,马拉喀什的影响力曾遍及从北非至安达卢西亚的整个西部穆斯林世界。在摩洛哥的中世纪史上,阿尔摩哈德王朝占有重要的位置。

马拉喀什老城中最著名的地标性景观是建于12世纪的77米高的库图比亚清真寺,还有建于17世纪的巴迪宫殿、建于19世纪末的巴西亚皇宫、建于12世纪的伊夫.圣洛朗私人花园、连接厚厚城墙的数个巨大城门和雅玛埃尔法那广场(阿拉伯人居住区的主广场--也称不眠广场)及从广场通向迷宫似的街巷民居和集市等等。鉴于马拉喀什拥有如此之多的建筑艺术的经典杰作,及其作为阿尔摩拉维德王朝和阿尔摩哈德王朝首都在中世纪都市建筑方面所起的决定性作用,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

我们乘特色观光马车游览了马拉喀什老城区。进入粉红色的大城门,我们坐在舒适的马车上,伴随着踢踏的马蹄声,行进在已保留数百年的街道上,被街道两边的红砖商店和琳琅满目的商品所吸引。尽管街道显得有些脏乱,但却是历史与现代生活融合的见证。老城区就在皇宫的旁边,出了城门,我们又在皇宫城墙外转了一大圈,领略了皇城的壮观。

著名的库图比斯亚清真寺座落在不眠广场上,但是非伊斯兰教人不得入内。我们仅能绕寺一周在外拍照。漫步在清真寺周围诺大的市场里,我们被热闹喧嚣的氛围感染;沿广场四周通往四面八方的街道转悠,我们被各类阿拉伯特色小吃和工艺品所吸引。

晚间,我们在一个宽敞的宫殿般的餐厅,一边观看柏柏人的舞蹈,一边品尝了烤全羊和库斯库斯[注4]之后,又在广场上观看了摩洛哥游牧特色的精彩马术表演,列队的骑兵身着红白两色战袍,一边奔驰,一边鸣枪,十分威武震撼。

在宫殿林立的马拉喀什,我们还参观了老城附近的巴西亚皇宫和伊夫圣洛朗私人花园。巴西亚皇宫建于19世纪,皇宫内的庭院、花园、喷水池及房间都类似我们在西班牙南部参观的阿罕布拉宫,典型的伊斯兰建筑艺术风格:蓝绿白相间的方格图案砖墙和地板、拱形的门廊、対称的花案和精细的石膏雕花、马赛克的多彩玻璃窗户以及青铜的吊灯,当然还有欧洲式的壁炉。(法国人后建的)在皇宫内,还有国王的寝宫、首相的官邸、多功能的浴室等,整个建筑体现了阿拉伯文化的简朴、清新和实用性特点。

参观极具装饰派艺术风格的伊夫圣洛朗私人花园(马若尔花园),也令人印象深刻,让人体验到北非国家浓厚的欧洲色彩。

这座充满艺术魅力的花园别墅,其最早的拥有者是法国著名画家马若尔,他在这座华美的园林里种植了大量从世界各地引进的植物,尤其是各种造型的热带仙人掌,并将纯净的蓝天色的蓝色染料用于建筑设计,人们称之为“马若尔蓝”。画家去世后,伊夫圣罗兰买下了这座别墅,并创造了璀璨夺目的世界品牌“圣罗兰”(YSL),让世人为之赞叹。

我们走进满眼是马诺尔蓝为主色调的花园世界:蓝色的别墅、蓝色的走廊、蓝色的水池和所有建筑的蓝色墙壁,一种清新、凉爽、养眼的舒服感觉。花园中种满了各种的仙人掌、棕榈树和热带植物。我们还自费参观了花园中的“马若尔博物馆”,欣赏了这位酷爱摩洛哥的法国作家如何从柏柏人的生活、从撒哈拉沙漠和大西洋的自然之美中,吸取创作的源泉,创造浪漫之作品的。

菲斯麦地那

菲斯目前是摩洛哥第三大城市,也是北非古老的四大皇城之一。建于9世纪的菲斯古城有1000多年的历史,具有典型中世纪风格。在阿拉伯语中,菲斯意为“金色的斧子”。

在公元13~14世纪期间,菲斯替代马拉喀什成为马里尼德王朝的首都,并发展到鼎盛期。

老城中所有的建筑和遗迹都可以追溯到那个时期,其中包括宫殿、学校、集市、清真寺、民居等,还有最古老的卡拉维因清真寺和伊德里斯二世陵墓。

尽管摩洛哥的首都在1912年迁至拉巴特,但菲斯仍然是主要的宗教、文化、与艺术中心,因而被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

古城很大,占地250公顷,城内有9000多条街道,最窄的巷子连打雨伞都过不去。我们穿行在老城的石板街道上,特色商品和各类食品的商店比比皆是,我们还专门光顾古兰经学院、伊德里斯(古城建造者)的陵墓、世界上第一所授予学位的卡拉维因大学、图书馆(曾经是清真寺)。老城内保留了最传统的手工工艺作坊,有各种各样的具有多种文化特色的手工艺品。

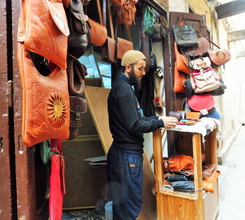

菲斯以皮革制作著称。在狭窄街道的一个不大的门面店,我们登上顶层,参观了摩洛哥传统的皮革染坊,见识了最原始的皮革染制的场面和过程:赤脚光腿的工人在无数口大缸的污水里上下踩踏,被腐蚀皮革的臭味熏陶着。这种摧残人身体健康的原始作业方式居然能够延续至今,如果不是亲眼所见,人们都难以想象,制作精美的皮包和皮具竟然是这样做成的。

在小街巷中漫步,不时有托着货物的毛驴走过。街上人们穿戴着传统的服装。菲斯老城是我们见过的最有特色、最具浓厚的传统文化的老城。

5、阿伊特本哈杜筑垒村(艾本哈杜村)

我们乘车数小时翻过横跨摩洛哥的阿特拉斯山脉的崇山峻岭,沿着蜿蜒的山道,到达被列为世界文化遗产的阿伊特本哈杜筑垒村(艾本哈杜村)。

古村落有800多年的历史,是12世纪(阿尔莫瓦希德王朝)前撒哈拉居民用红泥土夯制的防御性城堡村落(Kssar)。

整个村庄是用土建高墙围起来的,四周还有箭塔用于防御。高墙内的房子都是摩洛哥特有的赤土泥砖建成。这种红土房屋是摩洛哥南部建筑的经典范例,呈现了前撒哈拉居民区的完整景观摩洛哥南部的传统文化,加之这里曾是从马拉喀什到苏丹的一条经过沙漠的重要商业要道和重要关口,因此被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

我们穿过两边是红土房屋的狭窄街道,看到当地人身着传统的长袍,头戴蓝色围巾包头,推销着各种各样的特色小商品。然后沿山坡爬到村庄的山顶,站在高处,极目远望,红土建筑群以外是开阔的平原和蜿蜒的河水,景色非常之美。从摩洛哥回国之后,我们观看了电影《红海行动》,在影片中,我们看到了艾本哈杜村的红色建筑群和周边的景观,感到非常亲切。

6、梅内克斯历史古城

伊斯兰古城梅内克斯是摩洛哥的四大皇都之一,[注5]最初是穆拉比王朝(1061~1147)时期的军事防御城市。12世纪和13世纪分别在穆瓦希德王朝(1130~1269)和马林王朝(1213~1554)的管辖统治范围。

由于梅内克斯重要的地理位置,1672年由阿拉维王朝(1672~1727)的第一位君主穆拉伊斯梅尔将首都从菲斯迁至梅内克斯。阿拉维人(The Alouites)自称为穆罕默德的后裔,17世纪上半叶,穆莱.谢里夫被宗教首领拥立为苏丹。谢里夫后代穆拉伊斯梅尔继任后,在梅内克斯修筑了40公里长的城墙,还通过在苏丹招募黑人,建立了15万训练有素的黑奴兵团(据说是通过黑奴买卖),巩固了阿拉维的军事力量,击退了土耳其的入侵,驱逐了欧洲列强实力,维护了民族主权,建立了强盛的国家。同时在城内兴建王宫和清真寺,建大粮仓。

梅内克斯古城见证了阿拉维王朝的辉煌和摩洛哥历史上前所未有的盛世。目前城内有9座纪念碑式的城门,25座清真寺、10个土耳其浴室、还有诸多宫殿、豪华商人客店和私人住宅。鉴于梅内克斯辉煌的历史和保存完好的各类完美融合了伊斯兰与欧洲建筑元素的城堡与城市建设,以及这些建筑对于之后的民用建筑与军事城堡建设产生的重要作用,被联合国列为世界文化遗产。

我们到达梅内克斯城时,不巧遇上瓢泼大雨。我们乘车在雨中游览了壮观的城墙大门,然后参观了巨大的皇家粮仓和皇家马厩。据介绍,穆拉伊斯梅尔的皇家军团曾拥有12000匹战马,其中500匹阿拉伯纯种马。从皇家马厩和粮仓的规模,就可想象当年阿拉维王朝的军事实力。

7、沃卢比利斯--古罗马北非遗址

在梅内克斯以北30公里的地方,我们参观了公元1世纪罗马人建造的沃卢比利斯古城。

这里曾是毛里塔尼亚的首都,罗马人入侵后,沃卢比利斯成为罗马帝国的属地,并逐渐发展成为古罗马帝国在非洲的中心行政城市之一,负责生产和向古罗马帝国输出粮食。

公元3世纪后,随着罗马帝国的衰退,沃卢比利斯繁华不再,人口也逐渐向穆莱伊德里斯圣城转移,最终成为空城。18世纪的里斯本大地震将古城建筑夷为平地。之后,梅内克斯成为阿拉维王朝首都后,将沃卢比利斯的大量残存石料运往梅内克斯,以满足梅内克斯修建宫殿的需要。

如今的遗址已是残垣断壁,但是从耸立的罗马大柱、凯旋门、公共浴室、街道、油磨房等等的遗址上看,就可想像当年此城的繁华程度。遗憾的是,一路都在下雨。雨天行走在上千年前鹅卵石街道上,目睹残留的罗马城门和宫殿地基,更增加历史的沧桑感。

8、历史古城与现代首都--拉巴特

位于摩洛哥西北部大西洋沿岸的拉巴特,作为摩洛哥现在的首都,整个城市是阿拉伯-穆斯林与现代西方城市文化结合的典型。

拉巴特城市包括法国保护期(1912年~1930年)间建造的新城(皇家与行政区、商业与居民区)以及12世纪时建造的老城区(著名建筑包括1184年开始建造的哈桑清真寺、17世纪以来摩尔人和安达卢西亚人残留的建筑遗迹)。

新城的建设可以说是20世纪以来非洲国家中规模最大、现代化程度最高、城市建设最完整的城市。整个城市的规划充分考虑了将历史古迹与传统房屋保护的因素,让人们能够从建筑中感受到人类历史的延续与融合:古代、伊斯兰、西班牙-马格里布地区及欧洲人的文化影响。鉴于此,古代与现代文化共享的拉法特被列为世界文化遗产。

在拉巴特新城,我们先到摩洛哥皇家宫殿外拍照,因参观者不得入内。之后,我们又去老城参观了穆哈穆德五世陵寝、哈桑塔和哈桑大清真寺遗址。穆哈穆德五世是阿拉维王朝第25任苏丹。二战爆发后,他于1939年向全国发表支持法国对德国的作战的宣言,动员本国人民入伍,同时反对迫害犹太人。战后要求并争取摩洛哥独立,受到摩洛哥人民的衷心爱戴,因此在哈桑大清真寺遗址旁建立了陵寝和哈桑塔,以示怀念。

摩洛哥将陵寝作为一个旅游项目,容许游客与门口和灵柩旁的卫兵照相,十分开放。我们与骑在威武白马上、身着鲜艳制服的卫兵照相留念。

建于12世纪的哈桑大清真寺原来是北非最大的清真寺,结果毁于1775年的里斯本大地震,目前仅剩312根大石柱。陵寝、哈桑塔及清真寺遗址建筑群混为一体,具有传统的摩洛哥艺术特色,庄严肃穆,非常有观赏价值,既能帮助游客了解历史,又能享受北非艺术文化和游览的乐趣。

在拉巴特老城城东的频临大西洋处,也是布雷格雷格河的入海处,有一座称为乌达亚城堡的古堡建筑群,始建于12世纪的柏柏尔王朝。当时,摩洛哥穆瓦希德王朝为出兵阿尔及利亚和突尼斯,渡海远征西班牙,在沿海的古罗马城市萨累的废墟附近建立了法特赫军事要塞,即目前的乌达亚城堡。我们围绕着乌达亚斯卡斯巴赫城堡转了一小圈,便被大西洋的壮观美景吸引。海水冲击着礁石,溅起几十米高的浪花。站在岸边大石头上欣赏大西洋开阔的海面和搏击的大浪,心胸如大海般开阔,心潮随浪花澎湃。

在突尼斯,我们还有机会参观了规模仅次于埃及开罗博物馆的突尼斯巴尔杜博物馆。博物馆曾经是历代皇宫所在地,是目前北非最重要的考古与文物博物馆,也是世界上马赛克镶嵌画出土最多的地方。

在这座拥有40多个分类清晰的展厅,共9000多平方米的博物馆内,我们见识了突尼斯从史前到腓尼基和迦太基、从罗马到阿拉伯伊斯兰、希腊文明的诸多珍贵文物,饱览了馆藏的大量马赛克巨幅壁画和铺地画。

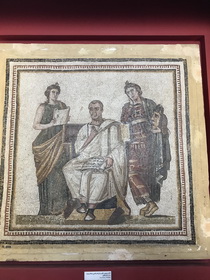

一进门,我们便看到博物馆的镇馆之宝--巨大的马赛克镶嵌画“海神尼普顿的胜利”(公元前170年左右),这幅画占据了整个一面墙。展馆中大量的马赛克作品是希腊化时期和罗马时期的,例如,馆中珍品 --“罗马伟大诗人维吉尔在听身边的两个女神念诗“,“酒神狄俄尼索斯的故事”、“海王波塞冬与四季神”、“尤利西斯与女海妖”等等,同时也有一些反映尼罗河流域生活的早期非洲古代作品。

巴尔杜博物馆的马赛克壁画收藏数量和质量令人吃惊。从墙壁到地面,再到天花板上,人们如同置身于马赛克的艺术世界之中。导游介绍了很多著名的马赛克画的希腊和罗马神话内容。即使你并不完全了解希腊神话的每一个故事,但是从镶嵌图案中栩栩如生的画面上,仍能理解画中内容所表现的意思,任何人都会赞叹这世界文明的宝贵遗产。很幸运,我们在博物馆的礼品店买了本博物馆马赛克镶嵌画的收藏书,作为留念,回家慢慢品味。

突尼斯和摩洛哥的世界文化遗产盛宴,让我们领略了在这片土地上从迦太基到阿拉伯统治时期曾经的辉煌、伴随西方列强侵入后多种文明的融合发展,了解了这些遗址之所有成为世界文化遗产的原因和特点。丰富的行程内容,令我们回味无穷。

二、从无际的撒哈拉沙漠与浩瀚的大洋看北非独特的自然魅力

北非北面地中海、西邻大西洋,摩洛哥拥有1835公里的海岸线,突尼斯则拥有1300公里的海岸线。此外,摩洛哥和突尼斯的南部紧邻西撒哈拉沙漠地区,是世界上少有的既有美丽的海洋风光,又有浪漫的沙漠山丘景观的国家,自然风光十分独特,正因为如此,突尼斯和摩洛哥被誉为“3S--Sahara\Sea\Sun”的旅游胜地。

此行中,我们除了饱享世界文化遗产盛宴外,还充分领略了撒哈拉沙漠西北边缘的沙丘大漠风光、波涛汹涌的大西洋和平静的地中海的自然美景。此外,在3600多公里的行程中,我们多次穿越阿特拉斯山脉,饱览巍峨雪山、绿色椰枣林和红色沙漠的不断变幻的自然景观。

1、骑骆驼越沙丘、大漠中看日落

撒哈拉沙漠是世界最大的沙质荒漠, 位于非洲北部北到地中海,南到苏丹草原、阿特拉斯山脉和地中海以南的地方,横贯非洲大陆北部,约占非洲总面积的32%。结构上分为西撒哈拉、中部高原山地和东部最荒凉的区域。

撒哈拉沙漠的人类与动物活动随着自然气候的变化而变,在数万年间,大致经历了:水牛时期(约从3.5万年前至公元前8000年左右)、黄牛时期(约从公元前7500年至公元前4000年左右。)马时期(约从公元前3000年到公元前700年左右)、骆驼时期(公元7世纪以后)及帆船时期(公元16世纪以后)。

最晚在公元前5000年的时候,撒哈拉沙漠还是一个水资源丰富的地方。公元前500年时,古希腊和腓尼基人开始对这一地区产生影响、在这漫长的历史过程中,撒哈拉沙漠最重要的变化,一是从公元前2500年开始的撒哈拉逐渐变成和目前状态一样的大沙漠,成为当时人类无法逾越的障碍;二是公元7世纪后,阿拉伯人带来了骆驼,使撒哈拉沙漠成为跨洲际的重要商旅之路。

我们曾经在约旦的月亮谷沙漠中骑行骆驼,浪漫的经历给我留下不错的印象。此次我们在摩洛哥的梅祖卡,体验了在山丘沙漠中骑乘骆驼的另一种风情。

我们先分乘越野车前往撒哈拉沙漠的西部边缘--梅祖卡,那里是摩洛哥与阿尔及利亚的边界地区。因照顾晕车的团友,我坐在越野车的后排。车轮随着沙丘的起伏而颠簸,四十多分钟的车程,简直快把我的腰骨颠的散了架。

与约旦月亮湾一马平川的沙漠不同,西撒哈拉沙漠则以形态各异的沙丘闻名。我们每人骑一只单峰骆驼,一个柏柏尔游牧人在前面牵行。我俩很幸运,跟随我们的两个柏柏尔人小伙,在我们的骆驼前后左右和沙丘上下跑来跑去,为我们拍了不少很精彩的照片。在山丘沙漠上骑行约一个小时左右,接近落日时分,金黄色的夕阳照在起伏的红沙之上。

我们登上沙丘,排排坐在山丘上,一边与随行的柏柏尔人交流,一边欣赏落日时的平静浪漫的大漠风光。想象着在几百年前,成群结队的骆驼商队迎风踏沙、喧嚣而过,穿越沙漠和阿特拉斯山脉,来往于北方的地中海沿岸和南方的非洲国家,商人们以艰辛原始的货物运输方式满足贸易双方的生活需求,同时也传播了文明的种子。而我们今天则通过网络就能轻而易举的跨洋跨境购物。

陪同我们的柏柏尔人,尽管英语说得不太好,但是与我们比手划脚,沟通得很愉快。这些长年生活在沙漠中村落的柏柏尔年轻人,黝黑的脸,粗糙的皮肤,身着色彩鲜艳的服装,他们看上去都非常开心,相信是从北非日益开放和发展的旅游业中受益。告别时,我们为感谢他们的热心服务,特别多支付些小费给他们,还买了他们推销的小商品。

瓦尔扎扎特在阿拉伯语中意为“安静的地方”,是撒哈拉沙漠边缘的摩洛哥东部的一座小城。20年代,法国人将这里作为撒哈拉沙漠的前沿,设置了防御工事。之后,世界很多电影制片人基于其广裘的荒漠地貌和原先的防御设施基础,建立了电影基地。许多著名的好莱坞大片曾在这里拍摄,例如:《埃及妖后》、《阿拉伯的劳伦斯》、《情陷撒哈拉》、《角斗士》等,因此被称为“北非的好莱坞”。

如果是电影爱好者,可以在这里回顾到很多电影中的场景。能够借助茫茫的戈壁荒漠自然景观,将原著居民柏柏尔人和阿拉伯人的文明展现,以电影的形式,让全世界了解真实的撒哈拉沙漠上的人文与历史,是电影制片人传承文化的重要贡献。我们参观了曾拍摄《埃及妖后》的片场:壮观的神庙立柱、各种神灵的壁画和浮雕呈现在眼前,如同在埃及神庙里的感觉一样。

2、游蓝白小镇观地中海风光、在卡萨布兰卡望大西洋波涛

被北面欧洲大陆、南面非洲大陆和东面亚洲大陆包围着的地中海,最东面以突尼斯海峡为界。蓝色平静的地中海见证了亚、非、欧古代文明的辉煌,也是旅游者享受阳光和大海的天堂。几百年前,在靠近北非的这片地中海,还曾是奴隶贸易与海盗贸易盛行的通道。

突尼斯的西迪布撒以德蓝白小镇就建在地中海边的峭崖之上。平静的地中海风光、舒适的气候、小镇上蓝墙白窗相间的特色建筑和浓厚的地中海风情,吸引着世界的旅游者来这里观光。

导游先领我们到海边一家咖啡厅里品尝了当地的薄荷松仁茶后,然后让我们自行在小镇上游览。漫步在两边是蓝白色调一致但设计有所不同的民居建筑之间的街道上,观赏每家蓝色窗户上精美别致的鲜艳花卉、院中长满的仙人掌和众多艺术品店门前摆放的取材于当地风景的油画作品,我们仿佛置身于童话的艺术世界之中。

沿蜿蜒鹅卵石小道我们走到小镇离海最近的地方,与与众多的外国的游客一起在海边欣赏地中海的美景。之后,我们随意的走进一家传统民居博物馆,居然是一个具有200多年历史的大户人家。民居的主人热情的招呼我们,给我们介绍展物。

在位于摩洛哥西部的卡萨布兰卡,壮观的哈桑二世清真寺令人震撼,不论是从哪个角度看,都是美轮美奂,堪为世界建筑的经典巨作和伊斯兰艺术的宝贵遗产。

清真寺三分之一的建筑主体建在海上,据说是摩洛哥人以此体现阿拉伯人的祖先自海上来此。以大殿主体和广场两部分构成的清真寺总体面积达9公顷,殿内和殿外共能容纳约10万人同时祈祷。大殿的25扇门均为钛合金铸成,以抗海水腐蚀。大殿内水晶吊灯和墙壁装饰金碧辉煌;大殿外,几乎与大西洋连成一体的广场无比开阔,大西洋岸边海水拍击岩石的巨大浪花,隔海遥望大西洋边上的哈桑二世清真寺,浩瀚的大海与高耸的清真寺让人感觉清真寺的神圣之美。漫步在卡萨布兰卡临海的迈阿密海滨大道上,满眼是私人俱乐部、高档酒吧、特色餐厅和星级酒店,如同置身于欧美国家的现代化城市。

曾在15世纪被葡萄牙殖民者占领、18世纪被西班牙掌握了贸易特权、20世纪被法国人统治的卡萨布兰卡,因其便利的港口交通,一直受到西方人的青睐。

二战期间,更是因为美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔在卡萨布兰卡举行会议,讨论二战后期非洲、地中海、太平洋战局及对轴心国的作战问题,而使卡萨布兰卡成为世界名城。我们所熟悉的电影《卡萨布兰卡》,记述了在二战期间,很多欧洲人逃离自己的国家,将摩洛哥的卡萨布兰卡作为从欧洲到美国的中转站的故事。很多旅游者都会对电影中的“里克酒吧”(虚构的)感兴趣,我们则在一家美国人开的所谓的“里克酒吧”外拍了张照片就离开了。

三、北非对世界文明的重要贡献--文明的传承与融合

纵观世界文明的延续与发展,北非在其中起到非常重要的作用,而迦太基即是北非文明的早期代表,也是西方文明发展中不可忽略的重要一环。东西方两大世界文明体系,东方文明是华夏文明在儒道的基础上吸收了印度(其实是尼泊尔)的佛教后,长明不灭,发扬光大,原地相对独立而扩展;西方文明则是环地中海--西亚、北非、南欧火炬的接力跑。两河文明和埃及文明的火种在西亚北非被希腊迦太基接受、保留和传承,而罗马帝国又全盘接受了希腊迦太基文明,在其统治的数百年间,将此文明的火种传播和回馈至地中海、西亚和北非。西罗马帝国灭亡,阿拉伯帝国兴起后,又将文明的火炬保存和传承了1000多年,最后传给了文艺复兴后的欧洲。

1、迦太基文明对世界文明的贡献

迦太基人的前身--腓尼基人因拥有优良的港口和畅通的水道,而擅长海上贸易。在公元前第一个千年的早期,腓尼基的商人就活跃于地中海东岸。公元前9世纪,迦太基向非洲内陆扩展,并在今突尼斯沿岸地区建立了迦太基城。公元前8世纪,在地中海的马耳他岛和撒丁岛殖民,至公元前6世纪,迦太基人依靠海上贸易和文化方面的实力,而非武力,将活动范围逐渐扩大,东至利比亚苏尔特地区,西至直布罗海峡一带(包括西班牙海岸和西西里等地),而成为整个地中海的重要贸易和文化中心,希腊则控制了地中海的东部。

从公元前6世纪开始,迦太基人不断与希腊发生冲突,战争连绵。直至公元前4世纪后,希腊在经历了伯罗奔尼撒战争后元气大伤,迦希纷争暂时停止。之后,迦太基海军持续称霸地中海,迦太基与地中海沿岸地区贸易日益蓬勃发展,成为地中海地区的政治、商贸和农业中心。当罗马于公元前4世纪统一意大利、征服希腊后,罗马与迦太基在地中海的利益冲突便不断升级。在之后的几百年中,罗马与迦太基之间为争夺地中海西部的统治权,尤其是盛产谷物的西西里发生的三次布匿战争,导致了迦太基帝国的最终灭亡。公元前146年,罗马人将迦太基城夷为平地,公元前122年,罗马人在北非建立了殖民地。

罗马人虽然摧毁了迦太基的城市和国家,但是迦太基作为北非早期文明的代表,对于非洲文明和西方文明的发展,都起到相当程度的奠基和传承作用。

首先,在航海贸易和建城的过程中,迦太基人借鉴了东地中海的文化,成为文化交流的使者。[注6]例如引进东方的玻璃吹制技术和带衬的粘土蜂箱,同时有输出一些宗教仪式。第二,精于航海、海战和统治帝国的迦太基为希腊、罗马乃至西方文明留下宝贵遗产。尽管有关迦太基的文字资料十分匮乏,但是,航海造船的技术、城建供水系统、经商的理念和国家的治理等在一定程度上被环地中海国家所传承。第三、也是非常重要的,即是迦太基的字母与符号是希腊文字的前身。虽然腓尼基语和腓尼基文献随着迦太基帝国的灭亡而逐渐消失,但是腓尼基人的书写系统的音节和语标却让希腊和罗马人借鉴和使用。鉴于腓尼基传统的书写系统容易掌握和使用,便于各种活动记录书写的轻松自如,首先是希腊人借鉴了腓尼基的字母,后来,罗马人和欧洲其他民族也接受了腓尼基的文字与书写方式,并形成拉丁字母,将之传播至全世界。第四、从公元7世纪阿拉伯帝国征服了包括突尼斯和摩洛哥在内的北非后,在漫长的伊斯兰和阿拉伯化的过程中,阿拉伯帝国的统治者一方面将伊斯兰的文化习俗和宗教信仰渗透到被征服的北非国家,同时以摩洛哥为跳板,征服西班牙,在中世纪欧洲千年黑暗之际,阿拉伯人在其继续向欧洲扩张的领土上,传播阿拉伯的文化和宗教,也同时保存了希腊罗马文明的火种。欧洲才有之后文艺复兴的可能。阿拉伯人的学习和包容态度,对西方文明的传承起到非常重要的作用。从我们阅读的西方文明的著作来看,西方的历史学家对迦太基的重要贡献认可度不够,提及甚少。

2、任何一种文明都是历史发展过程中多种文明的冲突融合结果

1) 迦太基、希腊、罗马文明是西亚、埃及文明的延续,共同组成了地中海文明。

一般的概念中,人们将希腊文明作为西方文明的起源,更有观点认为,希腊是原生文明。实际上,在公元前9世纪迦太基帝国建立的时候,还没有希腊这个国家,而希腊只是诸多的城邦。腓尼基人在同希腊和罗马人进行陆地与海上贸易的过程中,就有很多的文化交流,属于同程度的文明。希腊人在伯罗奔尼撒战争中还败于迦太基。对西方文明起到重要奠基作用的希腊人的哲学思考和民主思想与制度在很大程度上还源于土耳其。公元前2 世纪,尽管罗马人毁灭了迦太基城,但是如上所述,罗马人也吸收了迦太基文明中的精华,包括源于非洲的马赛克制作等,并丰富了罗马文明。

2)东西方文明相互间的传播交流促进了世界文明的发展。

西方文明是从两河流域开始,从西亚环地中海沿岸国家发展与传承起来的,而东方文明则主要是从黄河流域和印度河流域开始,见证了中华文明的延续发展与印度文明的中落。然而,在漫长的历史进程中,由于自然气候的变化、战争的动荡、人类的迁徙、殖民扩张和商贸交换的需要等,东方和西方文明国家之间在所处区域内的宗教文化与科学技术随时都在交换和传播,跨区域的传播与交流也以接力的方式早已出现,并不断丰富着世界文明的内涵,促进文明的升华。印度与伊朗长期扮演重要角色。人类从走出非洲起,就开启了全球化的进程。

我们的旅行沿着世界文明的轨迹,从西亚的印度、伊朗、以色列、土耳其到非洲的埃及、突尼斯和摩洛哥,从欧洲的意大利、马耳他、西班牙、葡萄牙以及地中海沿岸的其他国家到大洋彼岸的南美国家,每到一处,都能从建筑的风格、艺术的表现、历史的遗迹等很多方面感受到很多相似之处。这些相似又不相同之处,正是世界多彩文明碰撞融合的结果。

2018年5月12日

[注1]:其他三大圣地为:耶路撒冷、麦地那和麦加。

[注2]:布匿克战争是在古罗马和古迦太基两个古代奴隶制国家之间为争夺地中海西部统治权而进行的著名战争:第一次布匿战争 (前264年~前241年),主要是在地中海上的海战。第二次布匿战争 (前218年~前201年),迦太基主帅汉尼拔率6万大军穿过阿尔卑斯山,入侵罗马。罗马则出兵迦太基本土,迦太基战败,丧失全部海外领地,交出舰船,并向罗马赔款。第三次布匿战争 (前149年~前146年),罗马主动进攻,长期围困迦太基城,最后迦太基战败惨遭屠城,领土成为罗马的一个省份--阿非利加行省。

[注3]:公元788年至1659年的摩洛哥各王朝时期,柏柏尔人在脱离阿拉伯阿巴斯王朝之后,建立了以部落为基础的几个王朝,分别为:以菲斯为首都的伊德里斯王朝、以马拉喀什为首都的阿尔摩拉维德王朝和以拉巴特为首都的马里尼德王朝。

[注4]:库斯库斯是阿拉伯烹饪中的一种基本菜肴,始于并流行在北非地区。是将粗麦经手工磨制后的“小米”放到炖煮的肉或蔬菜上密封蒸熟,米和肉菜一起吃。

[注5]:摩洛哥的四大皇都为:菲斯、马拉喀什、梅内克斯和拉巴特。

[注6]:参考《世界一部历史》